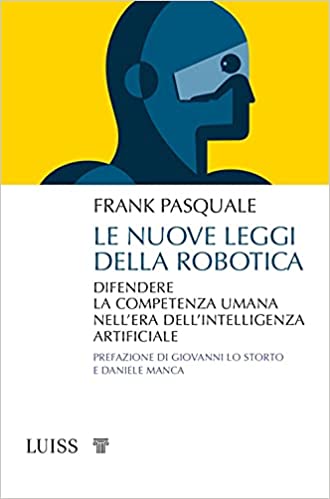

Intelligenza artificiale, applicazioni pratiche ed estese delle leggi di Asimov

Le nuove leggi della robotica. Difendere la competenza umana nell’era dell’intelligenza artificiale

Racconta un’antica leggenda che Jehuda Löw, rabbino vissuto a Praga alla fine del Sedicesimo secolo, non fosse soltanto un uomo sapiente e saggio, filosofo e matematico oltre che profondo conoscitore della Legge e del Talmud: le sue conoscenze esoteriche erano infatti così profonde che, all’occorrenza, rabbi Löw era in grado di costruire un golem, un essere fatto di argilla e dotato di poca intelligenza — quella necessaria per capire gli ordini del suo creatore — ma di forza talmente strepitosa da scoraggiare qualsiasi nemico dal nuocere alla gente del quartiere ebraico. Il golem, perfetto servitore, poteva essere utilizzato per difendere la comunità dagli attacchi esterni, ma anche per svolgere mansioni molto più banali, pacifiche e quotidiane. Affinché il golem fosse mansueto e affidabile, il rabbino doveva ricordarsi di inserire nella sua bocca una tavoletta di legno con su scritta «la parola di Dio», e non doveva perdere di vista il peggior difetto della creatura, ossia che, se non veniva neutralizzato per tempo, avrebbe continuato a crescere senza limiti, fino a diventare così grande e forte da sfuggire a qualsiasi ordine e non essere più governabile. Il maestro Löw, così, dovette faticare non poco quando, dimenticatosi di inserire la solita tavoletta nella bocca dell’uomo di argilla, si trovò ad affrontare le conseguenze di un golem non istruito a fare il bene, ed esponenzialmente più potente, ora dopo ora.

La storia di rabbi Löw e del golem cattivo (che finisce bene: con uno stratagemma, il rabbino riuscì infine a renderlo inoffensivo) non è che una variante del vecchio mito — dovremmo forse dire: dell’inconfessabile desiderio — dell’uomo che crea l’uomo. Il mito è antico, ma solo pochi decenni fa l’avvento della robotica e dei primi studi sulla possibilità che fosse davvero possibile creare una intelligenza «artificiale» lo hanno iniziato a portare su un piano molto più concreto: negli ultimi anni, poi, il passaggio dalla fantasia alla realtà è sembrato avvenire sempre più rapidamente.

Verrebbe da dire che l’AI — ci stiamo abituando anche noi ad abbreviarne il nome secondo l’acronimo inglese, tanto spesso ormai la menzioniamo — in meno di dieci anni è balzata, da qualche laboratorio lontano e da vecchie pagine di fantascienza, direttamente nei nostri smartphone. In tasca, oggi, portiamo una tecnologia che, fino a poco tempo fa, raramente veniva persino nominata fuori dai dipartimenti di ingegneria elettronica.

Anche se il progresso tecnologico, almeno dai tempi di Gutenberg se ci limitiamo all’età moderna, ha spesso portato con sé il timore di una forza distruttiva di modi e stili di vita consolidati, nessuna innovazione sembra aver suscitato paure tanto profonde quanto l’avvento delle macchine capaci di pensare (vedremo dopo che cosa significhi «pensare») almeno dai tempi dei primi telai meccanici, che mutarono nel profondo la società e che misero in crisi lo stesso concetto di «utilità» delle persone. La sfida, oggi, è persino peggiore, dal momento che non sono solo più i muscoli e le braccia a essere minacciati, ma anche quelle capacità intellettuali e creative che credevamo non avrebbero mai potuto sfuggire al controllo umano.

Siamo di fronte, oggi, a macchine o forse, più correttamente, a sistemi che sono ben diversi da quelli che Isaac Asimov aveva immaginato potessero essere tenuti a bada per mezzo delle tre celebri leggi della robotica. È da questo punto che parte questo libro, che omaggia fin dal titolo l’autore di Io, robot ma che già nelle prime pagine ci mette in guardia rispetto all’entusiasmo e all’ottimistica fiducia che ispirarono tanti lavori di Asimov: l’innovazione, qualche volta, può essere una forza non necessariamente positiva; non malvagia, forse, ma certo acritica, innescata da noi stessi e capace però di rivolgersi contro noi stessi, che tendiamo a dimenticare la vera natura di ciò che abbiamo creato.

Frank Pasquale, esperto del rapporto tra tecnologia e legge, al lavoro da anni sulle profonde asimmetrie informative che caratterizzano l’era degli algoritmi. Pasquale, che negli ultimi anni si è ritagliato — con merito — un ruolo da vero precursore della materia, trae spunto, nel suo saggio più recente, Le nuove leggi della robotica, da una semplice constatazione: l’abilità di una macchina o di qualsiasi sistema di automazione a mostrare capacità umane non va confuso con l’effettivo possesso di quelle capacità. La parola chiave è simulazione, una parola-bussola che, seguendo il ragionamento di Pasquale, deve guidarci nell’articolare quella «difesa delle competenze umane» che, a detta dello studioso statunitense, rappresenta il cuore della missione fondamentale della nostra specie — mantenere l’innovazione saldamente dalla nostra parte. Possiamo, secondo l’autore, evitare le «conseguenze peggiori della rivoluzione dell’intelligenza artificiale e allo stesso tempo sfruttare il suo potenziale».

Ci troviamo allora forse nella stessa posizione di Jehuda Löw, capaci di costruire esseri possenti al nostro servizio, ma sempre correndo il rischio che una nostra distrazione, omettere di inserire la tavoletta di legno nella bocca del golem o, fuor di metafora, consentire che l’AI si sviluppi in un contesto di leggi e policy deboli, faccia sì che sfuggano al nostro controllo, diventando una minaccia per noi stessi?

Il «teorico del tutto» Stephen Hawking e il creatore di SpaceX e Tesla, Elon Musk, sono stati, tra i tanti, forse i più notevoli sostenitori dell’urgente necessità di regolamentare l’AI per evitare che l’umanità paghi un prezzo troppo salato. Ed è proprio sull’urgenza e la natura di questa regolamentazione che è costruita la profonda riflessione di Frank Pasquale, che ricorda come le leggi di Asimov (uno: un robot non può recar danno a un essere umano né permettere che, a causa di un suo mancato intervento, un essere umano riceva danno; due: un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esser umani, purché non vadano in contrasto con la prima legge; tre: un robot deve proteggere la propria esistenza purché non vada in contrasto con la prima o la seconda legge), non bastino più.

Oggi l’umanità si trova a fronteggiare rischi molto più insidiosi di quelli immaginati dal filosofo e scienziato di origine sovietica. Le leggi di Pasquale sono le linee guida lungo le quali organizzare la nostra difesa: l’AI deve essere complementare alla competenza umana, diventare una intelligenza aumentata più che artificiale, strumento al fianco di professionisti e lavoratori e non loro sostituto; non bisogna consentire a nessuno, big tech incluse, di contraffare l’umanità di dare cioè ai sistemi di AI voci e fattezze umane, di istruirli a simulare emozioni e comportamenti di uomini e donne; è necessario combattere la corsa agli armamenti che le nuove tecnologie rischiano di innescare; infine, la trasparenza deve essere un requisito irrinunciabile dei sistemi intelligenti, che devono recare i nomi di chi li ha creati e li controlla.

Le nuove leggi della robotica è un libro che potrebbe benissimo essere usato dai legislatori per scrivere le leggi e i regolamenti che governeranno lo sviluppo dell’AI nei prossimi anni, anzi, è auspicabile che venga letto e discusso ampiamente. L’ambito del lavoro e della difesa della competenza umana, benché di estrema importanza e vastissimo, è tuttavia addirittura limitato se paragonato alla reale portata della sfida che secondo Frank Pasquale ci stiamo giocando: secondo lui infatti — ed è difficile dargli torto — limitare la competenza al contesto delle professioni è tanto fuorviante quanto pericoloso. Sono i valori umani la vera competenza da preservare: e così, nell’era della tecnologia esponenziale, viene da concludere che al cuore del vero sviluppo c’è la trasmissione di quei saperi che, da sempre, rendono gli esseri umani quello che siamo. Ma la regolamentazione, le leggi, l’apprendimento di discipline e materie inutili o magari addirittura umanistiche, tutto questo parlare di etica, insomma — non rischia di frenare l’innovazione? Forse: ma tutto dipende dal senso e dal valore che diamo alla parola innovazione. Perseguire uno sviluppo tecnologico e una crescita economica senza limiti e senza badare alle conseguenze somiglia davvero a una strada che sale? Ricordare che si è inseriti in un sistema — una società, una comunità, un ecosistema… — che è anche nostra responsabilità curare, a volte anche prima di un interesse individuale, è davvero un segnale di decrescita?

Sul terreno dello sviluppo tecnologico si gioca oggi una partita di cruciale importanza per il genere umano, e siamo così fortunati da essere noi a poterla giocare. Dimostriamo di esserne all’altezza.